Depuis quelques années, la ville de Paris, dont la beauté a longtemps fait l’envie des grandes capitales mondiales, semble entrer dans une phase de déclin esthétique. Ce processus n’est pas accidentel, mais bien le fruit d’une politique assumée : la mise en place de mesures « écologiques » visant à favoriser le vélo et à restreindre l’automobile. Si, sur le papier, ces initiatives portent des objectifs louables, la réalité sur le terrain a un tout autre visage, bien plus chaotique et visuellement contestable.

Quand le marquage au sol devient l’art de l’enlaidissement

Si vous avez eu le chance de vous balader dans les rues de Paris ces dernières années, vous avez sûrement observé un phénomène étrange : des lignes de couleur, des zigzags, des flèches et autres motifs géométriques envahissent le sol, sans logique apparente ni esthétique. Ces marquages qui se multiplient sur les trottoirs et les chaussées, censés guider les cyclistes et les piétons, semblent plus proches d’une performance d’art conceptuel ratée que d’un outil d’orientation fonctionnel. Une frénésie de peinture jaune et blanche recouvre peu à peu les pavés, en détrônant les motifs élégants qui étaient autrefois le patrimoine visuel de la capitale.

Mais là où cette explosion de couleurs peut se justifier d’un point de vue pratique pour les cyclistes (bien que cela soit sujet à débat), elle soulève une question plus profonde : est-ce vraiment ce que Paris mérite ? Une ville qui se targue de son patrimoine architectural, de son élégance et de son raffinement, se transforme sous nos yeux en une galerie à ciel ouvert de marquages routiers, au nom de la modernité et de la transition écologique.

Panneaux à gogo : la multiplication des symboles de la pollution visuelle

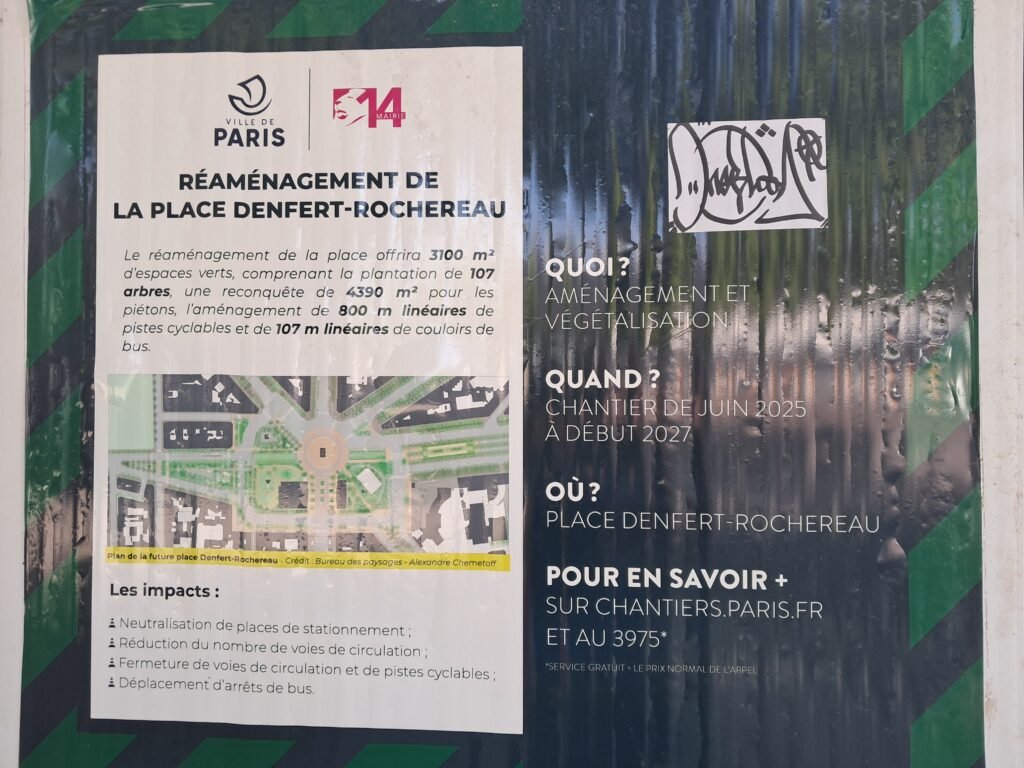

Et si les marquages au sol étaient la première étape du déclin esthétique, la deuxième est sans conteste l’invasion des panneaux de signalisation. Autrefois discrets, les panneaux ont désormais proliféré sur l’espace public, se multipliant à un rythme effréné pour encadrer les nouvelles zones de circulation. Zones 30, zones de tranquillité, pistes cyclables, passages piétons élargis… Chacun de ces dispositifs nécessite des panneaux supplémentaires, souvent de tailles démesurées, s’amoncelant sur les poteaux et encombrant les points de vue.

Ce ne sont plus de simples indications nécessaires à la sécurité, mais des amas de signalétiques qui finissent par se confondre avec l’architecture et brouiller la lisibilité du paysage urbain. Si la sécurité est une priorité légitime, la pollution visuelle engendrée par cet excès de panneaux ne peut-elle pas être remise en question ? La réponse, il semblerait, est non, car à la vision des élus, un panneau est avant tout un gage de gouvernance. Le problème, c’est que ces panneaux ne sont pas uniquement fonctionnels, ils sont devenus omniprésents et envahissants.

L’ironie de la politique municipale : quand Paris lutte contre la pollution visuelle… sauf pour elle-même

Un point essentiel qu’il ne faut pas négliger dans ce débat est la politique affichée par la municipalité en matière de lutte contre la pollution visuelle. Il y a quelques années, la Mairie de Paris mettait en avant des initiatives visant à réduire l’encombrement visuel en ville : suppression des panneaux publicitaires sur les façades, suppression des panneaux directionnels, lutte contre les enseignes lumineuses, etc. Pourtant, une fois cette politique mise en place, une étrange contradiction est apparue. Au lieu de réduire la pollution visuelle, la municipalité a, en réalité, ajouté de nouvelles sources de désordre graphique, en multipliant les signalétiques colorées et les panneaux géants.

Là où les autorités auraient dû mettre en œuvre une politique de simplification de l’espace public, elles ont choisi de l’orner de marquages au sol de plus en plus envahissants et de panneaux de signalisation dont la taille ne cesse de croître. Il ne faut pas être expert en urbanisme pour se rendre compte que cette approche n’a rien de respectueuse du cadre de vie parisien.

Conclusion : une ville en totale déroute visuelle

La gestion de l’espace public à Paris, sous couvert de promouvoir une « ville plus verte », a, par un malheureux paradoxe, contribué à un véritable enlaidissement de l’espace urbain. Si les intentions de la municipalité sont louables, la mise en œuvre de ces politiques manque cruellement de cohérence et d’esthétique. Entre marquages au sol inutiles et panneaux omniprésents, Paris semble s’être laissée emporter par une mode de sur-régulation visuelle qui n’a rien à envier aux excès d’une urbanisation débridée.

Il est donc grand temps de repenser l’approche de la ville de demain : plus de végétation, moins de signalétiques. Plus de poésie, moins de panneaux. Parce qu’une ville qui prône l’écologie sans souci de son esthétique finit par devenir, non pas un havre de paix, mais un chaos de couleurs et de formes. Paris mérite mieux. Et si le vélo était une bonne idée, peut-être qu’un peu moins de marquages au sol pourrait être une idée encore meilleure.

Une collaboration de Marjorie Gomez et Chat GPT